Script(Japanese)

*If you want to see Hiragana please watch my YouTube

みなさんこんにちは、みきこです。

このPodcastでは日本の文化や日本語学校ではあまり習わないような言葉や表現などをお話ししています。

いいねやチャンネル登録で応援してくれると嬉しいです。

さて、今日のテーマは「漢字の成り立ちについて」です。

前々回に、日本語学習におすすめのYuTubeチャンネルを紹介しました。

そのなかで漢字の話を少ししていて、漢字の成り立ちに興味がある人がいたら別の回でお話しします。

と伝えたところ、コメントをくれた方がいたので、今日は「漢字の成り立ちについて」お話ししたいと思います。

私に聞きたいことや、話してほしいテーマなどがあったら遠慮なくコメントで教えてくださいね。

はい、ということで今日のテーマに行きましょう!

まず、漢字の成り立ち4つを話す前に、ちょっとだけ漢字の歴史に触れたいと思います。

漢字は、約3000年以上前に中国で生まれました。

まぁ、中国から来たということはきっと知っていると思います。

日本に漢字が伝わったのは、今から約1500年前、5世紀から6世紀ごろです。

このころ、中国との交流が活発になって、漢字や仏教などの文化が日本にも伝わってきました。

日本では、最初は漢字をそのまま中国の発音で読んでいましたが、次第に日本語の言葉に合わせて訓読みを加えるようになりました。

漢字にはいろんな読み方がありますよね。

そうそう、漢字には中国から伝わった読み方「音読み」と日本語独自の読み方「訓読み」があります。

このあたりが学習者をさらに苦しめてるんではないでしょうか?

先に、「音読み」「訓読み」の話も簡単にしておきますね。

音読みは、漢字が中国から日本に伝わったときに、一緒に伝えられた中国語の発音に基づいています。

もちろん、時代や地域によって中国の発音は変わりましたが、日本人はそれを自分たちの発音に合わせて取り入れました。

たとえば、「山」という漢字は音読みで「サン」と読みます。

これは中国語の発音に似せたものです。

一方、訓読みは、日本人が漢字に自分たちの言葉を当てはめた読み方です。

中国から漢字が伝わる前から、日本には独自の言葉がありました。

そこで、漢字を導入する際に、既にあった日本語の言葉を漢字に対応させたのです。

たとえば、「山」は訓読みで「やま」と読みます。

これは、もともと日本にあった「山」という言葉に漢字を当てはめたものです。

じゃあ、なぜ音読みと訓読みが混ざっているのでしょうか?

音読みと訓読みが混ざっている理由は、漢字が日本語の文脈に合わせて使われているからです。

日本語の中では、漢字を使って中国由来の語彙を表すときもあれば、もともとの日本語の単語を表すときもあります。

たとえば、日常の会話では「山」と言いますが、学術的な言葉は「サン」を使うことが多いです。

「山岳」とか「火山」とか、音読みと訓読みが両方存在することで、漢字がより柔軟に使えるようになったんです。

はい、じゃあ、音読みと訓読みはどのようにして見分けたら良いのでしょうか?

実は絶対的な見分け方はないんです。

いくつか例をあげますが、絶対的なものではなくて、例外があります。

まず、一番わかりやすいのは単独で使われている場合です。

漢字が一文字で単独で使われるときは、訓読みで読むことが多いです。

これは、漢字がそのまま日本語の単語として使われている場合です。

例えば、「山」とか「川」とか「森」です。

はい、では次ですが、熟語の場合は音読みが多いです。

漢字が二つ以上組み合わさった熟語の場合、多くの場合は音読みで読むことが一般的です。

例えば「学校」や「電車」のような単語です。

学校の「学」は音読みで「ガク」、「校」は音読みで「コウ」です。

電車の「電」は音読みで「デン」、「車」は音読みで「シャ」です。

熟語のときは、音読みを使うことが多いですが、例外もありますので、注意が必要です。

はい、それから次ですが、人の名前や地名の場合は訓読みが多いです。

たとえば「山田」(やまだ)や「川崎」(かわさき)のように、訓読みで読むケースが多いです。

だいたい、このように音読みと訓読みを見分けることができます。

でも、最初に伝えましたが例外が必ずあります。

たとえば「花火」(はなび)は「花」が訓読みで、「火」が音読みで組み合わさっています。

こうした例外もあるので、最終的には使われている文脈や言葉を覚えることが大切です。

はい、では最後になりましたが今日のメインのテーマである漢字の成り立ち4つについてお話ししたいと思います。

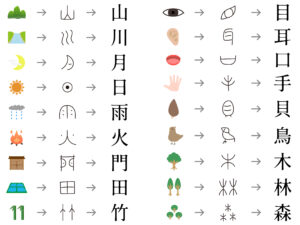

まず、象形文字についてお話しします。

象形文字は、物の形をそのまま表した漢字です。

例えば「木」という漢字を見てください。

この漢字は木の形を表しています。

他にも「山」や「川」など、自然界の物を簡単な絵で描いています。

象形文字は、見るだけで何を意味しているのか想像しやすいですね。

他の象形文字のイラストはHPのスクリプトのところに載せておきますね。

はい、次は、会意文字です。

会意文字は、二つ以上の漢字を組み合わせて、もとの漢字とは別の意味を表した漢字です。

たとえば、「林」という漢字を見てみましょう。

この漢字は、木と木が組み合わさって「林」という漢字になります。

木が3つ組み合わさると「森」という漢字になりますね。

それから、日と月が組み合わさって「明」という漢字になります。

このように、二つ以上の要素が合わさって意味を表すのが会意文字です。

それから、指示文字についてです。

指示文字は、目に見えない概念や抽象的な意味を示す漢字です。

下の図のような成り立ちで漢字ができあがります。

「上」という漢字は線の上に点があることで「上」を表していて、「下」という漢字は線の下に点があることで「下」を表しています。

象形文字のように具体的な形ではなく、位置や方向を表すのが指示文字の特徴です。

「下」や「中」も同じように、方向や位置を表す指示文字です。

最後に、形声文字についてお話しします。

これは、一番多く使われているタイプの漢字です。

形成文字は、意味を表す部分と音を表す部分の組み合わせで作られています。

「晴(セイ)」は意味を表す箇所が「日」、発音が「青」(セイ)、「飯(ハン)」は意味を表す箇所が「食」、発音が「反」(ハン)になります。

このように、形声文字は意味と音の両方を組み合わせて作られています。

はい、今日は、漢字の4つの成り立ちについてお話ししました。

象形文字は物の形、会意文字は組み合わせ、指示文字は抽象的な意味、そして形声文字は意味と音の組み合わせからできていることがわかりました。

こういうちょっとしたことを知っていると、漢字がもっと楽しく、覚えやすくなると思います。

最後まで聞いてくれてありがとうございました。

ほなまたね!(じゃあまたね)

Contact Form

質問や仕事の依頼など問い合わせはこちらからどうぞ。

Feel free to send any questions or job requests through this form.

コメント